Análisis Noticiosos

El Salvador: paradojas y paradigmas del proceso político

Published

13 años agoon

By

LA REDACCIÓNPor Roberto Pineda

La lucha de clases en El Salvador transita por veredas y senderos insospechados. El nuevo periodo histórico abierto con la victoria popular de marzo de 2009, que modificó el balance de fuerzas en una dirección progresista, ha provocado el surgimiento de procesos inéditos, tanto en la derecha como en la izquierda, tanto en la oligarquía como en el movimiento popular y social. La realidad como siempre, supera la fantasía. Las paradojas de la historia se imponen a los paradigmas de la teoría.

La lucha de clases en El Salvador transita por veredas y senderos insospechados. El nuevo periodo histórico abierto con la victoria popular de marzo de 2009, que modificó el balance de fuerzas en una dirección progresista, ha provocado el surgimiento de procesos inéditos, tanto en la derecha como en la izquierda, tanto en la oligarquía como en el movimiento popular y social. La realidad como siempre, supera la fantasía. Las paradojas de la historia se imponen a los paradigmas de la teoría.

El escenario, vestuario y los papeles han cambiado pero son los mismos artistas y es el mismo público. Mientras la derecha va en busca del movimiento popular y social, la izquierda va en busca de insertarse como una fuerza económica decisiva. El desenlace diferido del conflicto armado continúa vigente y se desplaza hacia audaces nuevos territorios, incluyendo el económico. La historia no se detiene.

De nuevo la realidad nacional e internacional se encarga de romper con los dogmas, de cuestionar los paradigmas y de abrirse hacia la imaginación paradójica. A continuación se tratará, desde un enfoque de movimiento social, de rastrear estos nuevos rituales del poder, sus procesos, condiciones, desafíos, ventajas y consecuencias.

El movimiento popular y social y sus fracturas orgánicas e ideológicas

Antes el movimiento popular era la fuente, el oasis en la que bebía la izquierda entonces clandestina, en la que reclutaba simpatizantes, en la que realizaba círculos de estudios de marxismo, en la que buscaba cotizantes…para pagar los locales y estipendios. Antes no había empleados sino militantes.

Era en los Sindicatos y en la Universidad básicamente donde la izquierda sembraba la semilla de su influencia liberadora. La dictadura militar por su parte, mediante la represión, se encargaba de purificar sus filas. Integrarse a la revolución era exponer la vida por un sueño, por un ideal.

Te van a matar le advertían sus familiares a los aspirantes a mártires. Esto llevó a que después de 1932 incluso se negara la existencia de los comunistas por los mismos comunistas, considerando erróneamente que así preservaban la organización.

Luego en los años sesenta y setenta del siglo pasado, los procesos electorales permitieron ampliar esa influencia. El PAR y la UNO fueron una gran escuela de aprendizaje político popular. Y las y los revolucionarios fueron de cantón en cantón llevando el mensaje que solo la lucha popular iba a derrotar a la dictadura.

Y las organizaciones populares de masas, el FAPU, el BPR, las LP-28 fueron otra gran escuela de lucha combativa, de curso propedéutico para la lucha armada. A principios de los ochenta este ciclo de lucha de masas se cerró y los cuadros del movimiento popular se fueron para las montañas. Y cuando regresaron de las montañas después de 1992 se insertaron en las alcaldías. Y han pasado veinte años de virtual abandono, orgánico e ideológico.

En la actualidad el movimiento popular está debilitado en su pensamiento y en su músculo. Es un movimiento popular raquítico. La izquierda dejó de pensar en su fortalecimiento y decidió ampliar y consolidar el aparato político en su vertiente electoral. Y sus principales dirigentes se volvieron diputados, magistrados, alcaldes y hoy hasta ministros. Y parece que casi todos olvidaron sus antiguas raíces populares.

Pero como FMLN se pudo avanzar y se logró derrotar a la derecha. Y se ha logrado un considerable espacio de presencia política, incluso en el ejecutivo. Y se ha abierto una nueva veta de presencia incluso en ramas claves de la economía. Y entonces debemos de preguntarnos: ¿se necesita un movimiento popular? ¿Podemos seguir avanzando sin movimiento popular? Es posible, pero riesgoso. No se puede negar que hemos avanzado pero el límite parece acercarse.

En doce meses que faltan para las elecciones del 2014 pueden pasar muchas cosas. Pero todo parece indicar que a diferencia de la campaña presidencial pasada, en la que FMLN, TR y Amigos de Mauricio formaron un frente común contra ARENA, en esta ocasión cada quien bailara su rumba separado, para no decir que se ahorcara en su propio palo.

El FMLN optó por la cohesión interna de sus filas en la selección de sus candidatos cerrando la posibilidad de alianzas y contando con la obvia adhesión de CONPHAS y de la CIRAC; la TR luego de construir su frente social, el MDP hoy estrenara su frente político, el MNP y un sector de los Amigos de Mauricio hoy se han transformado en el Movimiento de Unidad por la Defensa y Profundización de los Cambios.

La gran alianza democrática y revolucionaria del 2007 que ganó las elecciones del 2009 aglutinada en el concepto del cambio, se ha roto en tres pedazos, parece ser que con tres candidatos diferentes. En el transcurso del año veremos cómo evoluciona este panorama.

Al final la ruptura con el sistema exigirá sin duda la movilización consciente de amplias mayorías populares. La construcción de poder popular como orientación fundamental es clave para la transición hacia el socialismo. Si es que estamos pensando en socialismo, en la ruptura y no en la reforma del sistema.

El FMLN y la izquierda empresarial

La historia de la izquierda salvadoreña y su influencia en el movimiento popular ha sido la victoria de la paradoja, una sucesiva y permanente ruptura de paradigmas. En 1932 la izquierda rompió tanto con el paradigma urbano y obrero como con el paradigma de la lucha popular exclusivamente reivindicativa.

Y el PCS por medio de la FRTS se lanzó tanto a organizar obreros agrícolas como sectores indígenas. Y posteriormente en una audaz y hasta sacrificada actitud, participó en elecciones y organizó una insurrección, en el mismo mes, en ese enero inolvidable de nuestra historia. Habría que preguntarse si Farabundo desde entonces había cambiado la segura metáfora moderna del camino por la metáfora postmoderna del mar, de la incertidumbre, de la lucha.

Las consecuencias fueron serias. La derrota se pagó con la vida de centenares de revolucionarios y de miles de indígenas. Pero quedo la valiosa lección de la dignidad de la rebeldía como principio y como guía de nuestras vidas. Es nuestra herencia como pueblo y como sociedad. Es Izalco en el corazón de la patria por siempre.

Posteriormente, durante las jornadas de abril, mayo y diciembre de 1944 se rompieron otros paradigmas. El de la relación con los militares, el de la huelga general, el de la lucha internacional contra el fascismo e incluso el de la lucha armada.

Los sectores populares tuvieron la capacidad de romper el control político del general Martínez sobre las fuerzas armadas, de construir una amplia alianza de fuerzas antidictatoriales, de diseñar una estrategia de lucha exitosa, de aprovechar los vientos de la lucha internacional contra el fascismo y de organizar en Guatemala una invasión armada anti-dictadura . Doce años después del 32 de nuevo se estaban tomando las armas contra la dictadura.

En el 70 y el 72 se rompió con el paradigma de la lucha estrictamente electoral y se pasó a la construcción de organizaciones político-militares que realizaron acciones de propaganda y de recuperación de fondos, las FPL y el ERP; en el 74 y en el 75 con la creación del FAPU y del BPR se rompió con el paradigma de la lucha exclusivamente legal y reivindicativa y se generalizó la lucha política de masas, con altos niveles de combatividad.

A principios de 1980 se logró romper con los paradigmas de la división al interior de la izquierda, del aislamiento político y de la lucha guerrillera urbana y se constituye la unidad de las fuerzas revolucionarias, su alianza con las fuerzas democráticas y finalmente se construye un ejército popular que asalta y destruye cuarteles y controla territorio rural, en el campo. Y lo que se pensaba iba a ser una escaramuza insurreccional se convierte en una larga guerra de casi doce años.

A principios de 1990 se logró romper con el paradigma del inalterable empate militar y el FMLN desplegó una intensa lucha diplomática que permitió lograr una salida política al conflicto armado y luego de los acuerdos de paz, se rompió con el paradigma del aislamiento y se construyó una poderosa fuerza política de masas de naturaleza electoral.

Las ideas del cambio social pasaron a ser patrimonio de decenas de miles de salvadoreños y salvadoreñas. Y el FMLN de fuerza guerrillera se convirtió en un partido de masas. Y en 1995 rompe con el paradigma de las cinco fuerzas originales, llamado el cinquismo y disuelve sus estructuras para conformar un tipo superior de unidad.

A finales de la primera década del dos mil, en el 2009 se logró romper con el paradigma del dominio político de la derecha y surge el primer gobierno de izquierda de la historia nacional. Y antes de eso, en el 2006, surge ENEPASA, una alianza entre municipalidades ganadas por el FMLN y la venezolana PDVSA y se empieza a romper el paradigma del control oligárquico de la economía.

Otra gran paradoja explicable únicamente por los avances de la izquierda venezolana con Chávez a la cabeza. Empieza la disputa desde la izquierda por el control del mercado de combustible. Es disputa popular estratégica ni siquiera contra la oligarquía sino contra las transnacionales del petróleo.

Es una nueva situación y hoy la disputa, la guerra está planteada ya no solo en el campo de los combustibles sino también en el de los granos básicos, y en el de los créditos a micro y pequeños comerciantes. Y pronto será en el transporte público, y en los medios de comunicación. Y en otros campos.

Ante se luchaba por créditos para los campesinos, hoy se otorgan y administran esos créditos. Y el que fue candidato a alcalde de San Salvador se convierte en el gerente de la nueva financiera de Alba Petróleo, Tu Financiera. Alba Petróleo es un proyecto a la vez frágil y poderoso.

Frágil por su clara determinación externa y poderosos porque hic et nunc es la alternativa popular frente a Fomilenio y Asocio por el Crecimiento, del proyecto imperial de Obama. Es una disputa contra el imperio. Y en un mundo en el que existe en la República Popular China el socialismo de mercado. Y existe el BRICS. Y Cuba Socialista.

¿Cuál es la actual visión estratégica? Parece ser que consiste en ir por una parte, acumulando fuerza institucional (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipal, Parlacen, PNC, etc.) y por la otra, acumulando fuerza económica (Combustibles, Semillas, Créditos, Transporte, etc.) Con base en una maquinaria política electoral eficiente y experimentada.

ARENA en la oposición

La dirección de ARENA todavía no se acostumbra del todo a jugar el papel de oposición y a diseñar estrategias que le permitan recuperar lo que nuestro pueblo sabiamente relaciona con una apetitosa y nutritiva guayaba. El golpe popular del 2009 todavía los mantiene mareados, confundidos, dispersos. Pero la restauración oligárquica es posible.

Y esto está relacionado con las modificaciones al interior del bloque dominante, en el que el capital transnacional ha pasado a ocupar la posición hegemónica y la oligarquía nacional ha sido desplazada. No se trata solo de política, se trata sobre todo de economía.

Cristiani enfrenta por tercera ocasión, una complicada situación en la que el candidato presidencial de su partido no es el candidato de su predilección. Primero le paso con Saca, luego con Ávila y hoy con Quijano. Existen en ARENA tres corrientes históricas, vinculadas a los expresidentes, que pugnan por la conducción del proceso.

Quijano no es un hombre de confianza de Cristiani. Pero es el candidato presidencial y puede tomar las riendas si las condiciones se lo permiten, con la asesoría de Calderón Sol y con la neutralidad o complicidad de Flores. Tienen un año para arreglar sus pesadas y explosivas cargas.

La ANEP y Aliados por la Democracia

La oligarquía y sus instrumentos gremiales como la ANEP han pasado también a la oposición. Y bajo el manto de Aliados por la Democracia pretende coordinar una estrategia de desgaste del actual gobierno así como de las candidaturas tanto de Sánchez Ceren como de Saca. Y últimamente su enemigo a muerte es Alba Petróleo. Y no se equivoca.

No obstante el peso de la ANEP, parece ser que existen voces disonantes en Aliados por la Democracia que ha bloqueado la posibilidad que se realice una alianza con ARENA. En Aliados por la Democracia coexisten tres sectores, la ANEP, el sector de universidades encabezado por la UTEC y el sector de ONGs representado por CEMUJER e ISD. No es un ente monolítico, hay fisuras y visiones diferentes. No va ser fácil instrumentalizarlo.

La ANEP como instancia máxima de representación empresarial ha sido desplazada por el poderoso Consejo para el Crecimiento, en el que los principales capitalistas se sientan con el GOES para consensuar posiciones de país empresarial de cara a la negociación con Estados Unidos.

El imperio benefactor

La vieja escuela enseñaba que el imperialismo era el enemigo de la humanidad. Y que los proceso revolucionarios enfrentarían con toda seguridad la oposición y la respectiva agresión de los centros imperiales. Y se mencionaba a Vietnam, a Cuba, para fundamentar esta tesis.

La nueva escuela enseña que se puede coexistir con el imperialismo hoy llamado eufemísticamente imperio. Incluso en nuestra experiencia desde el gobierno del presidente Funes y del FMLN, se habla del aliado estratégico, se maneja la tesis del imperio benefactor. Y se sueña con el Fomilenio II y el Asocio para el Crecimiento. Es parte de las diferencias entre Funes y el FMLN. Ojala que entre Fuñes y todo el FMLN.

La vieja escuela enseñaba que para construir una nueva sociedad era necesario construir una vanguardia revolucionaria que desarrollara una estrategia de lucha para derrocar a la clase dominante e instaurar un nuevo poder. La nueva escuela enseña que no se necesita una vanguardia revolucionaria ni tampoco destruir a la clase dominante sino derrotarla en las elecciones y vencerla en el control del mercado. Interesante. ¿Se levantó Bernstein de su tumba?

Ceren, Quijano, Saca y el Equilibrio de Nash

Todo parece indicar que habrá tres candidatos en las próximas elecciones presidenciales del 2014. Cada candidato representa con sus debilidades y fortalezas, un proyecto vinculado a fuerzas sociales. Quijano representa a los sectores del debilitado capital nacional comercial-importador; Saca a sectores emergentes de la burguesía y del capital transnacional, Sánchez Ceren a los sectores populares.

Y parece ser que los tres simbolizan adecuadamente el equilibrio de Nash, que consiste en una situación en la cual cada jugador o candidato ha construido su mejor estrategia así como conoce la estrategia de sus adversarios. Los tres aspiran a maximizar sus fortalezas y disminuir sus vulnerabilidades.

Quijano pretenderá ofrecernos la confianza de una ciudad limpia y ordenada y cumplir alguna de sus promesas de la primera campaña como el asunto de las bóvedas. Sánchez Ceren pretenderá ir adelante arropándose con la política gubernamental de subsidios sociales en la educación y en la salud. Saca pretenderá presentarse como el personaje concertador y alejado de las extremas. Un claro equilibrio de Nash.

Perspectivas

Las lógicas del capital son ineludibles. Y son las lógicas del máximo beneficio, del lucro, de la ganancia. No existe un capitalismo con rostro humano. Las lógicas de la solidaridad chocan con los principios del capitalismo. Pretender obviar estas realidades es una ilusión. Pretender caminar por la senda de un capitalismo edulcorado y popular es repetir fórmulas ya fracasadas.

¿Votaran los deudores por sus acreedores? A ARENA le resultó efectiva esta fórmula por veinte años y parece que al FMLN también le está funcionando. ¿Formaremos ligas de beneficiarios de proyectos crediticios en vez de ligas de luchadores sociales?

Sustituir la militancia social por el clientelismo político es posible pero muy riesgoso. Inaugura una situación de alta vulnerabilidad porque la gente no responde a la organización ni a la conciencia sino a la oferta de productos y servicios. Y si surge un ofrecimiento mejor se irá seguramente con el mejor ofertante. Se sustituye la conciencia por la conveniencia. Pero hay que reconocer que parece ser a corto plazo muy efectivo.

¿Cuál es el programa? ¿Por qué luchamos? Antes esto era muy claro. Derrotar a la dictadura militar. Hoy la respuesta se encuentra complicada. Pudiera decirse que luchamos para eliminar el modelo neoliberal. Pero parece que ni a eso se le apuesta. ¿Será para administrar la crisis?

Existe un círculo fatal en el cual la amplitud de la alianza (como en el caso del actual gobierno Funes-FMLN) necesaria para derrotar al enemigo bloquea luego la profundidad de los cambios. Por otra parte, la correlación de fuerzas no permite avanzar sin alianzas. ¿Cómo romper este impasse? No hay soluciones sencillas pero un movimiento popular fuerte seguramente ayudaría a resolverlo.

Por otra parte, luego de la ofensiva militar del 89 no fuimos fusilados como les había pasado a nuestros camaradas del 32. Era ya otra situación. Y aunque quisieran hacerlo, no podían. Pero hoy existe el peligro de que fusilen nuestros principios. Y nos olvidemos de donde venimos y hacia donde íbamos.

Y que las balas de la comodidad del sistema, con sus privilegios y placeres, nos hagan olvidar la razón de la esperanza. Ojala que esto no suceda. Y que si sucede, sea transitorio. Y que no nos golpee mucho. Y que la gente, nuestro pueblo pobre, sufrido y luchador, nunca nos llegue a perder el respeto. Somos fuertes porque la gente nos vio luchando y confía en nosotros.

Finalmente, la reactivación de las luchas populares es un proceso lento y complejo, con avances y retrocesos, pero indispensable para poder avanzar con paso firme hacia mayores conquistas populares. En lucha siempre.

Análisis Noticiosos

El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.

Published

12 horas agoon

febrero 17, 2026Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás

Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.

Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.

A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.

“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.

Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás

La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.

De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.

Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe

En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.

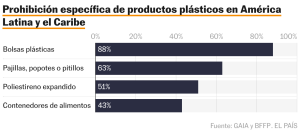

En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).

Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe

Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.

elpais.com

Análisis Noticiosos

La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.

Published

2 semanas agoon

febrero 2, 2026Por José Cabral.

En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.

Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.

Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.

La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.

Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.

Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.

Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.

Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)

Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.

¿Percepción o realidad?

Por José Cabral

En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.

En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.

Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.

La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.

Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.

Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.

Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.

A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.

Señor

Magistrado Diomedes Y. Villalona G.

Presidente del Tribunal Superior Administrativo

Magistrado Villalona:

La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.

El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.

La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..

En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.

Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.

La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.

La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.

El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.

Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.

Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.

No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.

Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.

Sin otro particular,

José Antonio Cabral Salcedo.