Análisis Noticiosos

Cárceles en América Latina, bodegas humanas

Published

3 años agoon

By

LA REDACCIÓNPeríodo de siete años. Los países con mayor población penitenciaria son Brasil, México y Argentina

Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina.

Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina.

El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes.

La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir, o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad.

A esto se suman otros factores, como el de los miles de presos que pasan años sin recibir sentencia. Y hay países, como Venezuela, o El Salvador, donde debido a la situación política resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre adentro de las cárceles.

Saturación

Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de siete años son Brasil, México y Argentina, pues tienen mayor densidad de población.

En México, 47.3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146.08%, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En los últimos siete años la población penitenciaria de México solo estuvo por debajo de los 200 mil reos en 2018.

Sólo en Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento en unidades penitenciarias de 27 mil, la sobrepoblación es de 118%.

En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833 mil 176 presos, mientras que en 2019 había 755 mil 247.

Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, ya que de acuerdo a registros oficiales en 2019 había 41 mil 977 personas recluidas; en 2020 esta cifra cayó a 3 mil 813 y en 2021 nuevamente alcanzó la cifra de 38 mil 718 recluidos; este cambio fue debido a la libertad vigilada (de marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La sobrepoblación carcelaria en el país pasó de 0.5% en 2016 a 7% en 2022.

En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).

“La población carcelaria, revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), era de 97 860 hasta diciembre de 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. En realidad sólo hay cupo para 81 mil 175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras de 2022, es de 16 mil 685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21%”.

Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16 mil 265 en 2019 (31% de sobrepoblación); en 2022, la sobrepoblación era de 6.4%; este año, con 15 mil 141 presos, la sobrepoblación es de 10%. Sin embargo, hay cárceles, como Son Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con sobrepoblación superior al 40%.

En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016, tenía una población carcelaria de 36 mil 824 reos; en 2018 la cifra se disparó a 39 mil 642; para febrero de 2022 (último dato disponible), la cifra era de 39 mil 538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%; para diciembre de 2018 era de 69%.

En febrero de este año, el gobierno inauguró el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que el presidente Nayib Bukele anunció como “la cárcel más grande de Latinoamérica”, con capacidad para 40 mil personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado, habían sido trasladados allí unos 5 mil presos, según datos del gobierno.

En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100%; es decir que hay 89 mil 877 reos y solo tienen espacio para 41 mil 018. El hacinamiento llega a ser de más de 400 o incluso de 500%, como en el EP Callao.

En República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25 mil 437 en 2016 a 26 mil 782 en 2017; para 2020 ya era de 27 mil 26; en 2022 era de 25 mil 711. Actualmente se cifra en 25 mil 370, con una tasa de hacinamiento de 62.2%, según la Dirección general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP).

Según el último informe (2021) publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, “en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”.

En 2019 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8.3%; en 2020 subió a 12.6%. En cuanto a la sobrepoblación, un ejemplo basta: en la Unidad 5 (cárcel de mujeres), la ocupación era de 143% en 2021.

En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020, la población carcelaria era de 32 mil 200, cuando la capacidad máxima es de 20 mil 438. “Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, determinó el Observatorio.

La sobrepoblación es en sí violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos, pero además da paso a otros problemas.

El Tiempo de Colombia acompañó en marzo y abril de 2023 inspecciones realizadas en seguimiento al ECI en estaciones de policía también hacinadas: 214 personas que ya estaban condenadas y permanecían detenidas allí fueron trasladadas. Se encontró a 16 personas en la estación de Policía de Engativá que estaban presas en un lugar que era para disponer basura. También fueron trasladadas.

En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2 mil personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7 mil 608. “El centro posee la cantidad más elevadas de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado “Los Malogrados”. La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.

Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares, de abogados. Pero hay países, como El Salvador, donde incluso eso está prohibido. Desde el 1 de marzo de 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad. La prohibición inició en 2019, pero sólo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al iniciar la pandemia de Covid-19, se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, aunque este año se han retomado las visitas legales.

Los sentenciados y los que esperan

Otro indicativo de la situación de las cárceles es la cantidad de presos sin sentencia. El caso más grave es Venezuela, donde de acuerdo con el Observatorio, la cantidad de condenados es de 47%, con cifras de 2022.

En países como México, Perú o Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda 60%. En Colombia y Brasil supera el 75%, mientras que en Uruguay asciende a 85%. En República Dominicana, suman 90%.

Caso distinto es El Salvador, donde no hay datos actualizados porque desde que inició el régimen de excepción, las estadísticas fueron declaradas “bajo reserva”. Hasta 2021, 76% de presos había recibido sentencia. Sin embargo, ninguno de los 68 mil 294 capturados bajo el régimen de excepción ha sido condenado. Aun así, están en prisiones con otras personas ya sentenciadas.

Motines y extorsiones

Aunque no al nivel de los motines que se han visto en prisiones en Ecuador, o en Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones evaluadas aquí.

México destaca en el rubro: Según el Violentómetro Penitenciario que elabora la organización civil Asílegal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a mil 45 privados de la libertad. Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2 mil 499 incidentes violentos. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.

Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel La Modelo, considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se estaba dando a los contagios de Covid-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos -23 de ellos con arma de fuego- y 107 heridos. La situación se repitió tres meses después en Argentina, donde el diario La Nación reportó motines de reclusos que exigían beneficios excarcelarios para evitar el peligro de los contagios masivos, con saldo de al menos cinco muertos.

Más allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines en los penales. En Costa Rica, las riñas han dejado cuatro reos muertos este año: en República Dominicana se registraron al menos 15 motines con 11 reclusos fallecidos en 2022.

En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió en julio de 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando Ro. Murieron 57 reclusos.

En El Salvador no hay informes de riñas o motines recientes. En cambio, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas (más de 150) capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles han denunciado que se trata de muertos a manos del Estado, torturados o por descuido, y exigen a instancias internacionales investigar los hechos.

A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México a Colombia y Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas, que estudió siete prisiones, encontró que desde allí se planifican y controlan “más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares”.

Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes, que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región.

En Argentina, este problema ha crecido en los últimos años, además de extorsiones, organizaciones del crimen organizado orquestan desde prisión venganzas y ataques extramuros.

Los jefes de jefes

El tema de extorsiones y motines está estrechamente ligado a una realidad que se vive en muchas de las prisiones analizadas: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos “jefes de jefes”.

Mientras en países como Perú, Costa Rica y Uruguay no hay grupos identificados que controlen las cárceles, la violencia o extorsiones, en México son los cárteles los que están al frente. Principalmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, seguidos por el Cártel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leyva y los Zetas.

Los tentáculos de estos cárteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, “el control de los penales está entre los objetivos de los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, como se ha visto en Ecuador. En Chile puede serlo perfectamente el Tren de Aragua –el que ejerce el control-”.

El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas.

En Colombia, hoy los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del 2000, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En El Salvador, son las pandillas las que se conoce tiene control en muchas de las prisiones, obteniendo beneficios que incluyen la libertad de líderes pandilleros, a pesar de ser solicitados en extradición por Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar eso? No hay una respuesta oficial.

Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el PCC y el Comando Vermelho.

¿Y la respuesta de las autoridades?

El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser, en México, según datos del gobierno de la Ciudad de México, del equivalente a 900 dólares mensuales.

En Chile, el gasto promedio mensual por interno, al cierre de 2021, era del equivalente a mil 12 dólares al cambio actual. Una cifra similar a la de Uruguay (unos mil 24 dólares mensuales)

A pesar de ello, en general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas de miras. En su gran mayoría, el enfoque se limitar a reducir sobrepoblación con traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos, la participación del sector privado, entre otros. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo.

Existen, al mismo tiempo, programas, con distintos grados de desarrollo, para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio o trabajar desde prisión y obtener algún dinero.

Hay también programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves –en general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas o crímenes violentos o de narcotráfico- y siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones.

Sin embargo, son pocos los países con programas más extensos, enfocados en ayudar a las personas privadas de la libertad a crecer como seres humanos y a incentivarlos a cambiar de vida una vez fuera de prisión.

En República Dominicana, existen programas enfocados en la salud mental, otros, llamados “de medio libre”, buscan alternativas a la reclusión; también hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos, o laborales. Pero este tipo de casos son contados en la región.

“La creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior” de las cárceles, sumado “al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad”, las convierten en centros “donde los fines de reinserción social sólo son utópicos”, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en enero de 2023. La descripción aplica a nivel regional.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece Listín Diario, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos,

Análisis Noticiosos

El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.

Published

11 horas agoon

febrero 17, 2026Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás

Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.

Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.

A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.

“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.

Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás

La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.

De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.

Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe

En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.

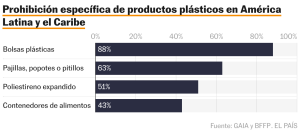

En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).

Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe

Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.

elpais.com

Análisis Noticiosos

La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.

Published

2 semanas agoon

febrero 2, 2026Por José Cabral.

En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.

Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.

Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.

La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.

Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.

Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.

Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.

Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)

Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.

¿Percepción o realidad?

Por José Cabral

En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.

En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.

Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.

La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.

Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.

Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.

Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.

A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.

Señor

Magistrado Diomedes Y. Villalona G.

Presidente del Tribunal Superior Administrativo

Magistrado Villalona:

La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.

El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.

La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..

En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.

Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.

La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.

La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.

El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.

Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.

Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.

No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.

Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.

Sin otro particular,

José Antonio Cabral Salcedo.