Análisis Noticiosos

Gran parche tributario para el hoyo de Leonel

Published

12 años agoon

Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno frustra la prometida reforma fiscal con el mayor parche tributario de la historia nacional sin reducir dispendios, proclamando que recibió unas “finanzas públicas insostenibles” con déficit fiscal sobre 183 mil millones de pesos

El gobierno decidió jugarse su luna de miel con la población al presentar el mayor proyecto de reforma tributaria de la historia nacional sin atender el reclamo generalizado de que reduzca el enorme dispendio burocrático en organismos inoperantes en salarios y pensiones de lujo.

El gobierno decidió jugarse su luna de miel con la población al presentar el mayor proyecto de reforma tributaria de la historia nacional sin atender el reclamo generalizado de que reduzca el enorme dispendio burocrático en organismos inoperantes en salarios y pensiones de lujo.

Por lo menos puso sobre la mesa el enorme hoyo fiscal dejado por el gobierno de Leonel Fernández que se burló de la Constitución, la ley y la opinión pública gastando más del 43 por ciento sobre lo presupuestado para este año, con un déficit fiscal mayor de 183 mil millones de pesos, que sobrepasó las peores proyecciones.

La reforma del friquitaqui

Con excepción de los voceros gubernamentales, hay unanimidad en la opinión pública en considerar el proyecto de reforma tributaria presentado el jueves 4 como el más ambicioso de la historia del país, con elevación de impuestos de 55 mil millones de pesos en el 2013 y más de 235 mil millones en cuatro años. El proyecto ha sido denominado como “el tablazo del siglo”, y se discute si bautizarlo como la reforma del friquitaqui, del conconete, o del cazabe por gravar esos y otros populares comestibles.

La propuesta superó el proyecto de 44 mil millones que había elaborado el Ministerio de Hacienda del pasado gobierno, sin dejar de tocar ninguna de las categorías impositivas, a la renta, el patrimonio, transferencia de bienes industrializados (Itebis), selectivos al consumo, y modificando los regímenes de incentivos al turismo, zonas francas, cine, desarrollo fronterizo y eliminando exenciones hasta a las organizaciones sin fines de lucro que tendrán que pagar Itbis.

Aunque habían prometido que no afectarían a los sectores populares, el paquete les toca indirectamente, pero será más gravoso para las clases medias comenzando por la elevación del itebis del 16 al 18 por ciento y su extensión a 259 productos básicos con gravamen del 10 por ciento en el 2013, para alcanzar el 16 por ciento en los siguientes tres años. El 55 por ciento del incremento es indirecto, al consumo, y el 45 por ciento directo, a la renta y el patrimonio. El Itebis aportaría el 44 por ciento.

El proyecto incluye productos tan básicos como azúcar, sal, café, chocolate, aceites, panes, galletas, mantequilla, margarina, maíz, trigo, avena, maizena, las carnes, refrescos y hasta el agua y el hielo. Es tan abarcador que no dejó fuera ni siquiera renglones tan populares como el friquitaqui, las masitas o conconetes, el frío- frío, cazabe, el gofio, arepas, mondongo y tripitas. El sector turismo no sólo será afectado por eliminación de incentivos, sino también por la elevación y ampliación del Itebis y de impuestos selectivos, y las zonas francas por gravamen a sus beneficios y ventas locales. Gravan el ahorro, los combustibles y hasta las emisiones de gases de los vehículos que sacaría de circulación amillares de cacharros y guaguas destartaladas.

Sin echar leña al fuego

Al explicar el proyecto gubernamental, el Ministro de Economía Temístocles Montás dijo que en un primer momento pensaron abordar el déficit fiscal “solamente por el lado de la reducción del gasto”, pero luego comprobaron que el incremento de Salarios de los últimos años se concentraba en 85 por ciento en educación, salud, fuerzas armadas y policías, y en los otros poderes del Estado, por lo que “descartamos recortes en estas áreas, para no echarle más leña al fuego”.

Resulta difícil de asimilar que la malversación en gastos de representación, repartos y los desbordamientos de salarios, pensiones, bonificaciones y liquidaciones se escondan tras los sueldos más deprimidos y que no haya nada que hacer frente a los privilegios de los otros poderes del Estado, con sus barrilitos y cofrecitos, ni en los organismos autónomos y descentralizados donde se dan las mayores inequidades e iniquidades. Ahí hay gran celo constitucional y legal, no así en el cumplimiento de la ley de presupuesto, por ejemplo.

Lo de no echarle leña al fuego merecería una explicación. Tal vez porque lo que echa el paquete tributario no es leña sino combustibles líquidos y gaseosos al fuego de la indignación de los contribuyentes frente a un sistema político que ha succionado en su propio beneficio una gran parte de los incrementos tributarios de la última década.

Echarle leña al fuego parece que es ir contra la apropiación del patrimonio público por parte del sector político, que en los últimos cinco años elevó la nómina del Estado, incluyendo las pensiones, en 70 por ciento, con 35 por ciento de crecimiento tan sólo entre el 2011 y agosto de este año, cuando pasó de 577 mil 144 a 777,631 salarios. Es cierto que las posibilidades de rectificación no son muchas, pero por lo menos para “calmar las graderías” el gobierno debería buscar la supresión de algunos barrilitos, cofrecitos y nominillas. Siquiera para tratar de preservar las buenas voluntades que han generado el discurso y las primeras acciones del presidente Danilo Medina.

Para negociar en el CES

El proyecto presentado sorprendió al no especificar ningún renglón de reducción del gasto, de la malversación, clientelismo y privilegios, que incluye entidades inoperantes como CORDE, CREP, INESPRE o las duplicidades en organismos asistencialistas, de tránsito y agropecuarios. Tampoco reduce vicecónsules y diplomáticos, ni sueldos, liquidaciones y pensiones escandalosas que hubiesen compensado el “tablazo tributario”.

Economistas colaboradores del Centro Bonó, donde confluye un gran consenso del sector social, al igual que la comisión económica reformista que encabeza Guillermo Caram, han elaborado proyectos de reducción del gasto corriente que no fueron considerados por los planificadores gubernamentales. Aunque el CREES empresarial sugirió reducir el presupuesto del 2013, el proyecto presentado lo elevaría de los 430 mil millones de pesos originalmente aprobados para el 2012, a 458 mil 259 pesos.

Sin embargo, un funcionario consultado fuera de récord recordó que se trata de una propuesta a discutirse en el seno del Consejo Económico y Social. La estrategia gubernamental podría ser apuntar al incremento de 55 mil millones de pesos para luego hacer transacciones. Aunque no faltan quienes se han decantado por una reforma amplia, “para resolver de un solo tiro”, contando con la débil oposición política.

La pelota está ahora en la cancha del CES, donde los sectores empresariales, sindicales y sociales ya consensuaron sus “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”, que insiste en la integralidad de la reforma con reducciones y reorientación del gasto. El proyecto gubernamental cumple el compromiso del 4 por ciento para la educación preuniversitaria y persiste en el combate a la pobreza con programas clientelistas. Extiende el programa Solidaridad a otros 200 mil hogares y eleva en 290 pesos su subsidio mensual, que entonces con 990 pesos, seguiría siendo un calmante que afianza la dependencia de los pobres de la dádiva gubernamental.

Desguañangue de las finanzas

Ni los más críticos de la gestión del presidente Leonel Fernández advirtieron el nivel que alcanzaría este año el déficit fiscal con que operó desde el 2008 cuando logró la reelección, aunque economistas como Fernando Álvarez Bogaert, Apolinar Veloz, Nelson Suárez y Ernesto Selman lo habían proyectado entre 140 y 150 mil pesos. Apenas dos semanas atrás el gobierno dijo al FMI que el déficit sería del 3.3 por ciento del PIB y ahora se destapa con un 8 por ciento.

Aunque Temístocles Montás dijo que el déficit del gobierno central “sería superior a 143 mil millones de pesos, un 6 por ciento del PIB”, en el documento “Proyección de Cierre Año 2012 y Escenarios Presupuestarios del 2013”, presentado ante el CES por el director de Presupuesto Luis Reyes, se eleva a 155 mil 946 millones de pesos, y 6.8 por ciento del PIB.

Sumados los organismos descentralizados y el Banco Central, el ministro dijo que “el déficit del sector público consolidado, o del Estado, será del orden del 8 por ciento del PIB”, precisando que “supera los 170 mil millones de pesos”. Pero el documento de proyección entregado refleja un cálculo de cada punto del PIB en 22 mil 933 millones de pesos, lo que multiplicado por el 8 por ciento del déficit de todo el Estado, arroja un balance de 183 mil 465 millones de pesos.

Esos datos ofrecidos por el gobierno indican que se triplicó el déficit del año 2011 y que se gastó un 42.6 por ciento por encima del presupuesto originalmente aprobado para el 2012 que ya incluía un déficit de 22 mil millones de pesos, no sólo en violación de la ley de presupuesto, sino también del artículo 236 de la Constitución el cual plantea que “Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.

El hoyo fiscal que dejó Leonel Fernández superó todas las previsiones porque esta vez, a diferencia de otros años electorales se buscaban dos objetivos a la vez: el triunfo del partido en el 2012 y la base para el retorno del nuevo caudillo nacional en el 2016. Y lo hizo pese a todas las advertencias de economistas, empresarios y comunicadores, que por eso fueron acusados de orquestar “un plan mediático” contra el ilustre estadista.

Se reconoce que por fin el gobierno transparentó la situación financieras, aunque es penoso que lo hiciera el mismo equipo económico que fue incapaz de parar la megalomanía del doctor Fernández. El Ministro Montás concluyó la rueda de prensa del jueves 4 con estas ilustrativas palabras: “Las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit. No había manera de presentarle al país y al mundo un presupuesto con un déficit tan alto… Frente a esa situación entendíamos que no había otra alternativa que ir a una reforma tributaria y así se lo presentamos al CES”.

Análisis Noticiosos

Casino Tropicana: refugio de mafias y el Rat Pack en Las Vegas.

Published

3 semanas agoon

abril 4, 2024El legendario casino y hotel Tropicana cierra para dar paso a la construcción en octubre del estadio de béisbol de los Atléticos

Los Ángeles.-Sammy Davis Jr. se convirtió en 1972 en el primer negro en poseer acciones de un hotel de Las Vegas. El famoso crooner y miembro del Rat Pack apostó entonces por el Tropicana, el casino que se convirtió en un habitual refugio para el grupo de artistas de los años sesenta liderados por Frank Sinatra en la desértica ciudad de Nevada. El célebre casino ha cerrado sus puertas esta semana tras 67 años de historia en el Strip. La demolición del complejo turístico comenzará en octubre. Entonces se dará inicio a la construcción de un estadio de béisbol para los Atléticos, un equipo que cambió Oakland (California) por la ciudad del pecado.

Los Ángeles.-Sammy Davis Jr. se convirtió en 1972 en el primer negro en poseer acciones de un hotel de Las Vegas. El famoso crooner y miembro del Rat Pack apostó entonces por el Tropicana, el casino que se convirtió en un habitual refugio para el grupo de artistas de los años sesenta liderados por Frank Sinatra en la desértica ciudad de Nevada. El célebre casino ha cerrado sus puertas esta semana tras 67 años de historia en el Strip. La demolición del complejo turístico comenzará en octubre. Entonces se dará inicio a la construcción de un estadio de béisbol para los Atléticos, un equipo que cambió Oakland (California) por la ciudad del pecado.

El Tropicana abrió sus puertas en 1957, cuando Las Vegas apenas tenía 100.000 habitantes. Hoy tiene 2,3 millones. Fue el tercer casino que comenzó a operar en la ciudad tras una inversión de 15 millones de dólares, la mayor hasta ese entonces. El edificio tenía 300 habitaciones distribuidas en tres niveles y dos alas. Aquella construcción era apenas un recuerdo de lo que hay hoy en el Strip, un inmenso complejo con dos torres asentado en 3,6 hectáreas que brindaban alojamiento a decenas de miles de turistas cada año en 1.500 habitaciones. Estas eran administradas desde finales de 2022 por Bally, una de las corporaciones más grandes de la industria.

El Tropicana abrió sus puertas en 1957, cuando Las Vegas apenas tenía 100.000 habitantes. Hoy tiene 2,3 millones. Fue el tercer casino que comenzó a operar en la ciudad tras una inversión de 15 millones de dólares, la mayor hasta ese entonces. El edificio tenía 300 habitaciones distribuidas en tres niveles y dos alas. Aquella construcción era apenas un recuerdo de lo que hay hoy en el Strip, un inmenso complejo con dos torres asentado en 3,6 hectáreas que brindaban alojamiento a decenas de miles de turistas cada año en 1.500 habitaciones. Estas eran administradas desde finales de 2022 por Bally, una de las corporaciones más grandes de la industria.

LAS VEGAS – 1962: Entertainers and members of the Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Peter Lawford and Joey Bishop, pose for a portrait outside The Sands Hotel and casino in circa 1962 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

El crecimiento fue posible tras el cambio de manos entre varios dueños y con una inversión de varios miles de millones de dólares. Varias reformas se hicieron al hotel, que tenía en su entrada una icónica fuente con forma de tulipán que sostenía un neón con el nombre del sitio. En 1979 fue instalado un techo de cristal tintado de un millón de dólares sobre las mesas de juego. En los ochenta se acondicionaron mesas de blackjack en la piscina. El último rostro del Tropicana fue un rediseño para trasladar a los turistas a un lugar opuesto al desierto, al frondoso South Beach de las costas de Florida. Pero en sus últimos días, la vieja gloria del casino no podía apreciarse. A inicios del año podían verse ventanas quebradas y grietas en su fachada de yeso blanco.

Hay quienes consideran que el fin del Tropicana cierra un capítulo del antiguo Las Vegas. En los años sesenta, el hotel atrajo a celebridades como Elizabeth Taylor, Mel Tormé, Debbie Reynolds o Eddie Fisher, quien tuvo su primer espectáculo en la ciudad en ese escenario. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop, conocidos popularmente como el Rat Pack, se dejaban ver frecuentemente en el lujoso hotel. El mundo pudo conocer el aspecto de las habitaciones gracias a James Bond. El espía encarnado por Sean Connery tuvo una suite en el complejo en Los diamantes son eternos (1971).

La historia del Tropicana no solo está unida a Hollywood. También tuvo vínculos con el mundo criminal de Chicago, Kansas City y Nueva York. Un atentado en contra de Frank Costello, el capo de la familia Luciano, puso a las autoridades sobre la pista del papel de la mafia en la operación de los primeros casinos de Las Vegas. La policía encontró en una bolsa de su abrigo una supuesta nota con los ingresos del Tropicana que debían ser lavados para hacerlos lícitos. El ataque ocurrió apenas semanas después de que el casino abriera sus puertas.

La historia del Tropicana no solo está unida a Hollywood. También tuvo vínculos con el mundo criminal de Chicago, Kansas City y Nueva York. Un atentado en contra de Frank Costello, el capo de la familia Luciano, puso a las autoridades sobre la pista del papel de la mafia en la operación de los primeros casinos de Las Vegas. La policía encontró en una bolsa de su abrigo una supuesta nota con los ingresos del Tropicana que debían ser lavados para hacerlos lícitos. El ataque ocurrió apenas semanas después de que el casino abriera sus puertas.

El atentado hizo que el FBI, la agencia de investigación estadounidense, llevara a cabo durante los años setenta una inmensa operación de vigilancia a los mafiosos, quienes ordeñaban ganancias de los casinos. Uno de estos fue Joe Agosto, quien llegó a la ciudad como productor del espectáculo Folies Bergere, un espectáculo topless con bailarinas de cabaret voladas directamente desde París. El show, ofrecido por el Tropicana, se convirtió en uno de los más longevos de la ciudad hasta su último show en 2009. Agosto lo utilizó para escalar posiciones dentro del hotel hasta convertirse en ejecutivo del grupo. Su tarea era enviar parte del dinero a la familia de Kansas City encabezada por el capo Anthony Civella.

Una de las grabaciones intervenidas por los agentes del FBI captó a Agosto presumiendo que tenía en el bolsillo a Harry Reid, el presidente de la Comisión estatal de Juego entre 1977 y 1981, y quien después se convirtió en un influyente senador demócrata hasta su muerte. Reid negó tajantemente las acusaciones y el gobernador de la época, Robert List, le creyó y lo dejó en el cargo.

Una de las grabaciones intervenidas por los agentes del FBI captó a Agosto presumiendo que tenía en el bolsillo a Harry Reid, el presidente de la Comisión estatal de Juego entre 1977 y 1981, y quien después se convirtió en un influyente senador demócrata hasta su muerte. Reid negó tajantemente las acusaciones y el gobernador de la época, Robert List, le creyó y lo dejó en el cargo.

La operación del FBI deshizo una estructura criminal que tenía tentáculos en la operación del casino. El caso llegó a los tribunales en 1981, dos años después de que el grupo hotelero Ramada se hiciera con el Tropicana. En julio de ese año fueron declarados culpables y sentenciados a 30 años a prisión a varios mafiosos de Kansas City que extrajeron miles de dólares de apuestas en un esquema permitido por los Teamsters, el sindicato de camioneros de Estados Unidos.

La casa de los Atléticos

El grupo Bally adquirió el Tropicana en 2022 por 148 millones de dólares. El grupo no ha desvelado a detalle los planes que tiene para el terreno de 14 hectáreas. Por el momento, seguirá pagando los 10 millones de dólares de renta anual al grupo inmobiliario que posee la tierra. No han descartado la construcción de un nuevo casino una vez que se concluya la edificación del estadio en 2028.

El grupo Bally adquirió el Tropicana en 2022 por 148 millones de dólares. El grupo no ha desvelado a detalle los planes que tiene para el terreno de 14 hectáreas. Por el momento, seguirá pagando los 10 millones de dólares de renta anual al grupo inmobiliario que posee la tierra. No han descartado la construcción de un nuevo casino una vez que se concluya la edificación del estadio en 2028.

La nueva casa de los Atléticos de Oakland tendrá una capacidad para 33.000 aficionados. La construcción del estadio iniciará en abril de 2025 y tendrá un costo de 1.500 millones de dólares. El edificio ha provocado cierta polémica entre los habitantes de la ciudad, pues parte del gasto será costeado con dinero público. Los legisladores locales aprobaron el año pasado un fideicomiso que pretende aportar 380 millones de dólares al equipo que cambió la Bahía de San Francisco por el desierto de Nevada.

Los dueños de los Atléticos, conocidos simplemente como los A’s, dedicarán lo que resta del año a analizar y estudiar diseños para el futuro estadio. La Major League Baseball (MLB), la liga de béisbol profesional de Estados Unidos, aprobó la mudanza del equipo en noviembre pasado. Los A’s, inmortalizados en la cinta Moneyball (2011) con Brad Pitt, no llegan a una Serie Mundial desde 1990.

Los dueños de los Atléticos, conocidos simplemente como los A’s, dedicarán lo que resta del año a analizar y estudiar diseños para el futuro estadio. La Major League Baseball (MLB), la liga de béisbol profesional de Estados Unidos, aprobó la mudanza del equipo en noviembre pasado. Los A’s, inmortalizados en la cinta Moneyball (2011) con Brad Pitt, no llegan a una Serie Mundial desde 1990.

La desaparición del Tropicana dará paso a una nueva época de Las Vegas, la del oasis deportivo del Oeste estadounidense. Con la llegada de un equipo de la MLB, solo falta el aterrizaje de un equipo de baloncesto profesional para que la ciudad tenga un representante de los principales deportes del país. En el paisaje urbano donde hoy se percibe el casino puede apreciarse el Allegiant de los Raiders de fútbol americano, quienes también dejaron Oakland hace cuatro años, y la casa de los Golden Knights, el equipo de hockey profesional, quien logró el campeonato en 2023.

elpais.com

Análisis Noticiosos

La Unión Tepito, el cártel chilango que se resiste a morir

Published

4 semanas agoon

marzo 28, 2024Tras los últimos golpes, las autoridades plantean que la mafia se ha atomizado y perdido su poder; los investigadores independientes defienden que es un monstruo agazapado con mucho arraigo en los barrios trabajadores al que le queda aún vida

México.- Es un día festivo, de esos de la larga y cálida primavera mexicana que recuerdan mucho al bochorno veraniego. Ciudad de México celebra el aniversario de Benito Juárez. La gente se echa a los bares, los parques, el campo. En un restaurante de quesadillas a los pies del Ajusco, una familia festeja el cumpleaños de un niño. La policía acecha: creen que están ante una reunión secreta de los cabecillas de la Unión Tepito, el cártel chilango que hizo suya la capital a base de sangre y extorsión. Contra su pronóstico, no es una cumbre criminal, solo un pícnic en familia.

México.- Es un día festivo, de esos de la larga y cálida primavera mexicana que recuerdan mucho al bochorno veraniego. Ciudad de México celebra el aniversario de Benito Juárez. La gente se echa a los bares, los parques, el campo. En un restaurante de quesadillas a los pies del Ajusco, una familia festeja el cumpleaños de un niño. La policía acecha: creen que están ante una reunión secreta de los cabecillas de la Unión Tepito, el cártel chilango que hizo suya la capital a base de sangre y extorsión. Contra su pronóstico, no es una cumbre criminal, solo un pícnic en familia.

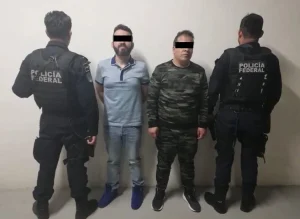

Eduardo Ramírez, El Chori, al que los informes de inteligencia sitúan como el nuevo cabecilla de la Unión Tepito, está pasando el día sin su seguridad personal en un área recreativa del Ajusco. La policía espera, paciente: hay demasiada gente, corren el riesgo de que se desate un tiroteo que afecte a víctimas civiles. La familia termina de comer, se monta en el coche, pone rumbo a Ciudad de México. Los agentes intervienen en un punto entre la montaña y el parque de atracciones Six Flags.

Cuando lo detienen, El Chori llora. Él, hombre violento y temido en las calles del barrio bravo de Tepito; acusado de asesinato y pertenencia a una organización criminal; sospechoso de desaparecer a su novia, de la que nadie ha vuelto a saber nada desde 2019; uno de los cabecillas más crueles de la Unión, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se echa a llorar cuando la policía le echa el guante. Dice que se han equivocado de persona, que él importa zapatillas desde Panamá, que solo es un comerciante apegado a la ley. Los agentes no pestañean. Han agarrado a su presa.

Complicidad desde niños

El Chori, asegura la misma fuente, es un hombre extremadamente violento que se ha hecho un nombre a base de golpes, palizas, torturas, asesinatos, mutilaciones, extorsiones. Un repertorio alejado del de un comerciante de calzado. En el masivo mercado de Tepito, núcleo duro del cártel, le temen. Cuando la mafia lo envia a cobrar una extorsión, están mandando un mensaje: peligro, el asunto es grave, mejor no te atrases en tus pagos o ya te la sabes.

Las autoridades de la capital aseguran que la Unión Tepito es en estos días un cártel atomizado, dividido entre células independientes, sin un liderazgo claro. “Todos quieren subir, todos se sienten líderes”, explica la fuente. Aun así, son muy peligrosos, dice. En seis meses, cualquiera de sus cabecillas puede ascender en el escalafón criminal y hacerse fuerte. La estrategia policial es detenerlos antes de que eso ocurra, cortar las cabezas que sobresalgan en la organización. Pocos días después de la caída de El Chori, el sábado, la policía arrestó a otro lugarteniente de la Unión, José Mauricio Hernández Gasca, El Tomate, un escalón por debajo de El Chori en la jerarquía del grupo.

Las autoridades de la capital aseguran que la Unión Tepito es en estos días un cártel atomizado, dividido entre células independientes, sin un liderazgo claro. “Todos quieren subir, todos se sienten líderes”, explica la fuente. Aun así, son muy peligrosos, dice. En seis meses, cualquiera de sus cabecillas puede ascender en el escalafón criminal y hacerse fuerte. La estrategia policial es detenerlos antes de que eso ocurra, cortar las cabezas que sobresalgan en la organización. Pocos días después de la caída de El Chori, el sábado, la policía arrestó a otro lugarteniente de la Unión, José Mauricio Hernández Gasca, El Tomate, un escalón por debajo de El Chori en la jerarquía del grupo.

En sus 14 años como cronista de sucesos de la capital, el periodista Antonio Nieto ha cubierto más de 100 muertos relacionados con la Unión a pie de calle. Después de más de una década de investigación publicó El cártel chilango: Origen, poder y saña de la Unión Tepito (Grijalbo, 2020), la radiografía más completa que existe sobre ellos. El reportero discrepa con la policía. Cree que la versión oficial sobre la atomización de la mafia es un “relato simplista”.

“Es una mala interpretación de los medios y los organismos policiacos. Es cierto que el cártel ha perdido nivel de organización: si agarras las partes fuertes de un mismo cuerpo, claro que pega al sistema. Como una suerte de Al Qaeda o una organización terrorista, [la Unión] se divide en células, pero no están en confrontación. Nunca he documentado un solo caso en el que estas células se hayan querido matar por el poder”, afirma Nieto.

El periodista cree que las autoridades tienden a dar menos importancia a la Unión de la que en realidad tiene. Para él es un cártel en toda regla, con conexiones con otros grupos criminales a nivel nacional e internacional. Su fuerza, desarrolla, reside en una suerte de lealtad primitiva que pesa más que las luchas de poder. Son amigos del barrio que han crecido juntos y se cubren las espaldas: “Tienen complicidad desde niños, es difícil que esos lazos se rompan”.

—¿Y no es ese también un relato simplista?

—Sí, pero aquí la cuestión es que ese historial que tienen hace que conozcan a sus familias, conozcan exactamente de qué pie cojeas, dónde están tus hijos, tu amante, tu abuelo, tu mamá, so pena de que los acribillen. Aunque suena un poco a película de ficción, es algo que ha quedado documentado.

Historia de una unión

Hay un nombre protagonista en los comienzos: Pancho Cayagua. En 2009, Cayagua junta a un grupo de jóvenes del barrio y crea una especie de compañía de seguridad que protege a los comercios y clientes del mercado de Tepito contra la extorsión. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, escindido del Cártel de los Beltrán Leyva tras la captura del capo Arturo Beltrán Leyva, intenta crear su propia organización y penetrar en el barrio bravo. Los chavales de Cayagua frenan a La Barbie. En ese primer momento, llevan unas camisetas rojas, una suerte de uniforme casero, en las que se lee “Unión Tepito”.

Poco tiempo después, ese grupo creado para proteger al barrio contra la extorsión, obliga a todos los comercios a pagarles por la “seguridad”. Ahí empieza el negocio más rentable de la Unión, el derecho de piso. Ya no son solo chicos de Tepito: Cayagua atrae a policías y federales corruptos que se unen a sus filas, “todo lo que estaba mal en la policía”, resume la fuente. Se hacen grandes, poderosos, sanguinarios, diversifican sus negocios. En 2013, masacran a 13 jóvenes en la discoteca Heavens, en el corazón de la ciudad. Otro nombre empieza a sonar: El Betito.

Policías decomisan armas, mariguana y precursores de drogas sintéticas de la Unión en la alcaldía Cuauhtémoc, en octubre de 2019.

ARMANDO MONROY (CUARTOSCURO)

En 2017, en uno de los primeros grandes golpes contra la Unión, una organización rival acribilla a Cayagua. Unos 15 jóvenes del grupo original se organizan y dan un paso al frente. Se autodenominan “hermanitos”, “la hermandad”, ilustra Nieto. Como en las viejas mafias italianas, son capitanes: una jerarquía “estructurada de manera horizontal” en la que solo un nombre sobresale por encima del resto, el único jefe real: Roberto Moyado Esparza, El Betito.

Pocos años antes, El Betito era franelero y cuidaba coches en el barrio, dice la fuente conocedora de la investigación. Nieto añade que pertenecía a una banda de robo de camionetas blindadas y tenía un abultado historial delictivo. Caguaya contrata a él y a otros chicos para ser el grupo de choque de la Unión. Se hacen conocidos por su brutalidad: asesinatos, secuestros, descuartizaciones.

Tras la muerte de Cayagua, El Betito da el paso al frente. En 2018, la Unión sube los decibelios. Un día de septiembre, cinco sicarios disfrazados de mariachis irrumpen en la plaza Garibaldi, templo de la música popular chilanga, y en seis segundos acribillan a 13 personas. Seis mueren. Iban a por el líder de un grupo rival, Fuerza Antiunión. El Betito llevaba unas semanas detenido, pero pocos dudaron de que su mano estaba detrás de la masacre. Lleva desde entonces en una cárcel federal. Para Nieto, él es el verdadero capo de la Unión, a pesar de estar entre rejas.

Una imagen de Roberto Moyado Esparza, El Betito, en una conferencia de prensa tras su captura, en 2018.GALO CAÑAS RODRÍGUEZ (CUARTOSCURO)

Nieto tampoco cree que El Chori fuera el líder actual, sino Alberto Fuentes Castro, El Elvis: “El capitán de mayor jerarquía es El Elvis, que siempre estuvo más arriba que El Chori en el mundo criminal. Ni siquiera hay una foto suya: la foto que ha distribuido la Fiscalía es falsa, esa persona no es él. Te das cuenta del nivel de mafioso que tiene: han pasado 14 años de la fundacion de la Unión Tepito y ni los medios ni las autoridades tienen una foto suya”.

Con El Betito, el cártel se mete de lleno en el narcotráfico. Consiguen un distribuidor de cocaína en Colombia, que descarga el material en el sureste mexicano, pero cuando detienen al capo, pierden la conexión. Su principal negocio sigue siendo la extorsión —entre 4.000 y 5.000 pesos por semana a cada comercio, de acuerdo con la fuente—, pero El Betito quiere expandirse, abarcar toda la ciudad: va a los bares y antros de la Roma, la Condesa, Polanco, Coyoacán, se “asocia” con los dueños: coloca a uno de sus hombres vendiendo su producto en el baño. Si alguien consume droga de fuera, paliza. La corrupción policial les echa un cable. Todos se lucran.

Perfil bajo, extorsión y arraigo en los barrios

Venden coca, pero también lo que llaman “droga de boutique”: marihuana hidropónica, tutsi (un polvo rosa que lo revienta entre los consumidores adinerados). Otros cárteles de fuera, como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación (CJNG), intentan penetrar en la ciudad, pero la Unión se hace fuerte en su feudo. “Una mafia urbana se comporta muy distinto a un grupo no prioritariamente urbano. Cuando grandes grupos como el CJNG o Sinaloa se inmiscuyen en áreas urbanas bajan el perfil. La Unión está imbuida en el monstruo urbano, toma otras formas delictivas que le permiten consolidar su presencia pero no ser necesariamente visibles”, apunta Rodrigo Peña, investigador del Colegio de México experto en las dinámicas criminales de la capital, que cree que la Unión Tepito se mantiene como el grupo “más dominante” en Ciudad de México.

Peña menciona otros factores que han ayudado a la Unión a conservar su poder: “La gentrificación que ha ocurrido en el barrio tiene que ver con una forma distinta de entender el mercado, y ahí participa también el grupo criminal: ya no se roba, ya no se secuestra, pero sí sabemos que la extorsión ha aumentado”. El cobro de piso, para el investigador, es el principal recurso de los de Tepito: “Es fundamental, se convierte en una especie de dispositivo político: les permite marcar presencia, construir una identidad de grupo, consolidar una idea de territorialidad que para los grupos criminales suele ser muy importante, y les da un perfil relativamente bajo”. En la capital, recuerda Peña, hay una “gran bajada de los delitos de alto impacto (en el caso homicidios hay un debate importante), pero uno de los pocos delitos que ha subido es la extorsión por este tipo de prácticas”.

Entonces, ¿es la Unión Tepito un grupo en decadencia y atomizado, como defienden las autoridades, o un monstruo en la sombra que conserva su fuerza? “Ahora está en ese punto suspensivo de quedarse clavado en su zona de comfort, pero lastimosamente para las autoridades y la ciudadanía, una vez que se agazapó, no parece haber un final agarren a quien agarren. Le cortan una cabeza a la hidra y le salen otras. No parece que a corto plazo podamos presumir el fin de la Unión”, considera Nieto.

El periodista añade otro factor: muchos adolescentes que crecen en colonias trabajadoras como la Morelos, la Guerrero o la Santa María la Ribera aspiran a ser de la Unión. “Un pedazo de la cultura barrial de la subcultura en Ciudad de México está pegada a este grupo delictivo. Esto hace que tengan mucha carne de cañón, que tengan muchos soldados. Es muy difícil que la autoridad pueda arrancar eso de cuajo”.

elpais.com

Análisis Noticiosos

Colombia revive su viejo sueño de moverse en tren

Published

1 mes agoon

marzo 17, 2024El Gobierno de Gustavo Petro proyecta adjudicar tres contratos que suman 1.817 kilómetros de vías férreas en los próximos años

Bogotá.-El Gobierno de Gustavo Petro quiere cumplir el anhelo de Aureliano Triste en Cien Años de Soledad. Al igual que muchos colombianos, uno de los hijos de Aureliano Buendía soñó con que un tren llegara a su pueblo aletargado y lo revolucionara con los últimos inventos de la época, la oportunidad de viajar y la promesa del progreso. Pero en la realidad los trenes no fueron eternos y, tanto en el ficticio Macondo como en muchos pueblos de Colombia, sus ruinas quedaron como un recuerdo de anhelos incumplidos. Ahora, el Ejecutivo promete recuperar una vieja red de 3.533 kilómetros —solo 1.074 están operativos— y llevarla hasta 5.400 para 2050. “El tren amarillo [de Macondo] (…) vuelve con la certeza del cambio, la innovación y el progreso”, ha anunciado esta semana el Ministerio de Transporte.

Bogotá.-El Gobierno de Gustavo Petro quiere cumplir el anhelo de Aureliano Triste en Cien Años de Soledad. Al igual que muchos colombianos, uno de los hijos de Aureliano Buendía soñó con que un tren llegara a su pueblo aletargado y lo revolucionara con los últimos inventos de la época, la oportunidad de viajar y la promesa del progreso. Pero en la realidad los trenes no fueron eternos y, tanto en el ficticio Macondo como en muchos pueblos de Colombia, sus ruinas quedaron como un recuerdo de anhelos incumplidos. Ahora, el Ejecutivo promete recuperar una vieja red de 3.533 kilómetros —solo 1.074 están operativos— y llevarla hasta 5.400 para 2050. “El tren amarillo [de Macondo] (…) vuelve con la certeza del cambio, la innovación y el progreso”, ha anunciado esta semana el Ministerio de Transporte.

Esplendor y decadencia

La mayor parte de la red ferroviaria de Colombia se construyó entre finales del siglo XIX y mediados del XX, cuando los aviones y las carreteras no existían o no tenían la importancia actual. Las locomotoras posibilitaron que regiones montañosas como Cundinamarca, Antioquia o Santander pudieran sacar sus productos con mayor facilidad al río Magdalena, que conecta el interior del país con el Mar Caribe y por siglos fue el eje del comercio. Los años veinte trajeron el mayor esplendor: las redes, manejadas por las regiones, se extendieron con el financiamiento de los préstamos internacionales por el auge del café y de una parte de la indemnización que Estados Unidos pagó por la pérdida de Panamá.

Fernando Rey, ingeniero civil que fue parte de la compañía estatal, señala en una conversación teléfonica que los recursos comenzaron a escasear a medida que los transportadores se consolidaron como un actor capaz de ejercer presión para priorizar las carreteras. Esto se sumó a las dificultades que siempre habían enfrentado los trenes en Colombia: el desafío topográfico de los Andes y la falta de articulación con otros modos de transporte. La medida del ancho de las vías que utilizó el país por su topografía, además, fue quedando obsoleta y dificultó la llegada de nuevos trenes. El Estado liquidó Ferrocarriles Nacionales en 1991 y la reemplazó por Ferrovías, que operó a través de concesiones y cerró en 2003.

Remanentes

Solo quedan tres corredores operativos en la red estatal. El único exitoso es el del tren carbonero entre Chiriguaná y Santa Marta, concesionado a la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco): tiene 246 kilómetros y movilizó 30,9 millones toneladas de carga en 2023, según datos del Gobierno. Después, sigue el corredor central La Dorada-Chiriguaná, que tiene 521 kilómetros y transportó 182.000 toneladas y 59.815 pasajeros en el mismo año. Finalmente, el tramo de 257 kilómetros entre Bogotá y Belencito (Boyacá) registró 23.000 toneladas en 2023 y 424.000 pasajeros, los cuales se dividen entre los 410.000 de una ruta a las universidades de la sabana que rodea a la capital, y los 14.000 de un tren navideño. Existe, además, un trayecto de 150 kilómetros entre la mina de carbón del Cerrejón y Puerto Bolívar (La Guajira), pero es privado y no es parte de la red.

El Ejecutivo celebra en estos días que los volúmenes de La Dorada-Chiriguaná han aumentado un 104% con respecto a las 89.000 toneladas de 2022. Esto, según los expertos, evidencia una mayor confianza de los inversores de que el Gobierno apostará por los trenes. Solo entre enero y febrero de este año ya se han transportado 9.000 toneladas entre Bogotá y Belencito (más de un tercio de todo lo transportado en 2023). Sin embargo, son cifras marginales en comparación a los 30,9 millones del exitoso tren carbonero de Feneco.

Reactivación

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno de Petro, aprobado a principios del año pasado, incluye la recuperación de las vías férreas como una de sus prioridades. Se contemplan proyectos en todo el país: desde trenes de cercanías en Bogotá, Cali y el Eje Cafetero, que se vienen trabajando desde años anteriores, hasta tramos más largos que lleguen al Catatumbo, Medellín, el Golfo de Urabá, Girardot y Barrancabermeja. Según el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Ospina Ramírez, la meta de este cuatrienio es adjudicar tres contratos que suman 1.817 kilómetros: la nueva concesión de La Dorada-Chiriguaná y dos tramos que vayan desde Bogotá y Buenaventura a la red central.

El ministro de Transporte, William Camargo, informó el jueves que hay un presupuesto ferroviario de 30 billones de pesos (unos 7.700 millones de dólares) para los próximos años. Hasta ahora, se han invertido 464.000 millones de pesos (alrededor de 120 millones de dólares) en cinco contratos que incluyen labores de conservación en las vías del Pacífico, la modernización de Bogotá-Belencito, el mantenimiento de La Dorada-Chiriguaná y los estudios de prefactibilidad de concesiones previstas para este cuatrienio. “Buscamos una disminución de los costos logísticos del 26%. Transportar un contenedor al exterior desde Bogotá a los puertos del Caribe puede llegar a costar cerca de 2.450 dólares, pero con los ferrocarriles ese costo bajaría a 1.800 aproximadamente”, explicó el ministro durante una rueda de prensa.

Aunque faltan años para que cualquiera de los nuevos tramos vea la luz, el Gobierno ya ha desplegado una campaña en redes sociales con el hashtag #VuelveElTren. Una parte central ha sido un documental, La Colombia del Tren, que apunta directo a la nostalgia. “La primera vez que monté uno tenía como 12 años y mi papá me llevó desde la estación de La Laguna hasta Chiquinquirá a traer maíz y miel”, dice un hombre. “Fue nuestro primer parque. Aquí veníamos a jugar, veníamos a ver al tren pasar”, comenta una mujer. “Es un gran sueño que quiero volver a tener… para que mi amado pueblo vuelva a tener la alegría que hace muchos años sentí yo y que quiero que mis hijos y mis nietos sientan también”, agrega otro testimonio.

Mauricio Becerra, director del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Rosario, señala en una videollamada con este periódico que los ferrocarriles siempre han tenido un significado “muy cultural”. “Los mayores se acuerdan de la llegada del tren… de que traía desarrollo, traía crecimiento y traía productos”, subraya. En ese sentido, siempre han sido “un caballito de batalla electoral” y la idea de recuperarlos ha tenido buena recepción en la ciudadanía. En el caso de Petro, además, se vincula directamente con la idea de un país en proceso de industrialización. “No pueden verse como cosas aisladas. El tema del transporte es 100% logístico… refiere a cómo agregar valor a los productos y hacerlos llegar más rápido”, resalta.

Proyecciones

El profesor de la Universidad del Rosario considera que los anuncios del Ejecutivo son positivos y que es posible avanzar si se imitan experiencias europeas de fuertes inversiones estatales y se forman alianzas público-privadas. El desafío, sin embargo, está en que las próximas administraciones mantengan los proyectos. “En cuatro años no se va a lograr avanzar demasiado… tendría que estar pensado a largo plazo, en fases, y en cabeza de gobiernos regionales”, añade Becerra. Asimismo, puede haber más dificultades que en Europa para incentivar el transporte de pasajeros: las distancias en Colombia son mayores y eso complica la competencia contra los aviones, en especial si no se cuenta con los costosos trenes de alta velocidad.

Rey, por su parte, enumera varios puntos positivos sobre recuperar los ferrocarriles. Explica que son más eficientes con cargas muy pesadas a largas distancias, que tienen un menor impacto ambiental, que son más seguros y que son más cómodos. Es crítico con los Gobiernos anteriores porque considera que los descuidaron. Por eso, valora que la Administración actual quiera “revitalizarlos”. “Ahora lo que hay que hacer es llamar la atención al Gobierno para que le boten toda la carga que se pueda a los trenes, en todos los sitios”, comenta. “No se trata de acabar con el transporte automotor. Deben integrarse, hay que tener una visión de mediano y largo plazo de crear empresas que operen trenes, camiones y buques”.

Dimitri Zaninovich, exdirector de la ANI durante la Presidencia de Juan Manuel Santos, también celebra los anuncios y menciona que habrá desafíos más allá de la infraestructura, como convencer a nuevos usuarios, aumentar la carga y articular el sistema con los camiones. Asimismo, recuerda que las administraciones anteriores también tuvieron interés —la de Álvaro Uribe, por ejemplo, reinauguró el tramo Bogotá-Belencito en 2003—. “Hay que reconocer que este Gobierno tiene una apuesta por los trenes, pero están recibiendo muchas estructuraciones que llevaban tiempo haciéndose”, subraya por teléfono. Para él, ahora se puede avanzar con los ferrocarriles porque antes se satisficieron otras prioridades. “Ya hemos hecho una inversión enorme con carreteras de Cuarta Generación (4G) en los principales corredores. Era difícil pensar en el tren si no tenías eso resuelto”, añade.

elpais.com